2024年1月1日16時10分、能登半島に震度7(マグニチュード7.6)の巨大地震が襲いました。

そして、地震からまもなく2年が経過しようとしています。

そんな今、2025年10月13日、ようやく自分の目で能登の被災地の現状を垣間見ることができました。

阪神淡路大震災が起きたのが1995年1月17日。発生後しばらくして、まだ交通機関も十分復旧していない中、青年法律家協会京都支部の有志約10名余で神戸を訪れました。私も参加して現地を見、被災者の方々との交流等を行いました。

でも、2011年3月11日に起きた東日本大震災については、震災後、現地に足を踏み入れることができませんでした。

だから、能登半島地震が起きた後、京都からの距離が比較的近いこともあり、何らかの形で是非足を踏み入れてみたいと思っていました。

今般、京都弁護士会内の四一会(よんいちかい)という会派の結成50周年として「能登半島地震被災地の視察&支援旅行」が企画されたため参加し、私の中で、ようやく能登被災地訪問が実現しました(当事務所からは、金杉弁護士と秋田弁護士も参加)。

能登半島地震の現状については、京都の(株)きかんしコムで働いておられた庄見二三男さんが2024年3月定年退職後の4月に能登に行かれ、それ以降は、「能登半島地震被災者共同支援センター」を拠点に現在も活動しながら被災地の状況の発信を続けられています。

そんな庄見さんの発信記事を読むにつれ、地震そしてその後襲った豪雨によって被害が広がり、にもかかわらず復旧が一向に進まない奥能登の現状がとても気になっていました。

今回の1日わずか数時間の調査で、私たちが見たものは、おそらく被災地のほんの一部だと思います。最近では、新聞報道もあまりない中で、能登が「見捨てられている」感を強く感じました。

調査については、共同支援センターの黒梅事務局長から案内・説明をしていただきました。

私たちは、前日、石川県羽咋(はくい)市に宿泊し、13日は、そこから「のと里山海道」を北上した後、珠洲市の東海岸と西海岸、輪島などを回りました。

私は、これまで能登半島は、中間辺りの能登島までしか行ったことがなく、最北まで行くのは初めてでした。

2024年秋、石川県金沢市に短時間立ち寄ったことがありました。金沢市は京都と同様たくさんのインバウンド客が訪れ、街には地震があったことなど全く感じさせないほどの活気がありました。

しかし、私たちが羽咋市から北に進めば進むほど、景色が一変しました。別世界でした。

屋根に青いビニールシートがかけられた住宅も目立ち、道路の至るところが陥没したままだったり、工事中だったりでした。道路も奥能登まで道はつながっているものの、ドライバーから「道路が波打っていて、車酔いするかもしれない」と言われるほど杜撰な工事による道路状況でした。

車の中で黒梅さんの説明を聞きながら、しばらく被災地を進んだ後、最初に下車したのは、珠洲市の東海岸の見附島(みつけじま)が見える場所でした。

能登半島では、東海岸では沈降と津波が、西海岸では隆起(2~4m)が起きたそうです。

見附島は能登半島の東側の景勝地で、軍艦のような形をしていたところから「軍艦島」と呼ばれていましたが、目視では島の先が崩落していました。

また、付近には、たくさんの仮設住宅が建ち並んでいました。

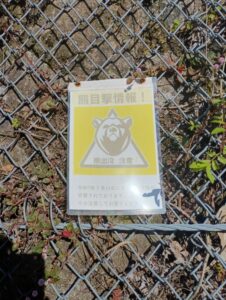

さすがに道路上に流木などはありませんでしたが、道路脇の電柱は倒れたり傾いたりしたままとなっているものもあり、解体もされず荒れたままになっている民家もたくさんありました。

西海岸の曽々木海岸(そぞぎかいがん)です。珠洲市との境に近い輪島市にあります。洞門や奇岩が続く景勝地でしたが、窓岩は崩れ、海岸には岩が隆起し流木やゴミなどが放置されたままでした。

名舟(なふね)漁港です。海底が隆起したため、岸壁に船が接岸できなくなったり、港に船が出入りできず、放置されたままになっています。

白米(しろよね)千枚田です。輪島市白米町にある棚田で、日本の棚田百選にも選ばれています。地震で水が引けなくなって稲作ができなくなりました。それでも修復を続け、少しだけ田植えも行われているようです。

西海岸の景勝地付近は、元々簡易水道で、復旧が難しく、集落自体は人が居住できない状態だそうです。空き屋が多く見られました。

輪島の朝市があった場所は、跡形もなく、雑草が生い茂っていました。

鹿磯漁港。ここは4mも隆起したそうです。水面がかなり下なので、船が接岸できません。

たくさんの仮設住宅がありました。現実にたくさんの人が生活されています。防音も断熱もなく劣悪な住居環境だそうです。そんな仮設住宅でも、原則2年で退去しなくてはなりません。

なんとか自宅建物が残っていても、遠方の役所まで出向かないと公費解体の申請ができない、資材高騰や大工不足、水道がいまだ復旧していない、そもそも金がない、などなど、国や自治体がもっと力を入れなくてはならないところが、「見捨てられたまま」となっています。

大阪万博によって能登に建設業者や職人が不足し、能登全体の復旧が著しく遅れたことは明らかだと思いました。

実際に被災地に行かないとその現状は伝わらないと強く感じましたが、私たちが見たものは、能登被災のほんの一部だったと思います。

10月17日付け京都新聞の朝刊では、石川県外に身を寄せる人達の避難生活が長期化し、生活再建の目処がたたない上に、避難先の京都府・京都市の公営住宅の無償提供期限が12月末に迫り、不安を募らせている人も少なくないという記事が掲載されました。

私たちが弁護士として何ができるのか、考えなくてはいけないと思いました。