今年も今日で終わりです。1年間、有り難うございました。

事務所の最終日の27日に、二人の元依頼者の方から電話をいただき、元気な声を聞かせていただきました。

12月28日には奈良の龍王山(585.7m)に登りました。今年最後に干支がつく山に登りました。

来年も元気で、たくさんの人との出会いや再会があるといいなあと思っています。

今年も今日で終わりです。1年間、有り難うございました。

事務所の最終日の27日に、二人の元依頼者の方から電話をいただき、元気な声を聞かせていただきました。

12月28日には奈良の龍王山(585.7m)に登りました。今年最後に干支がつく山に登りました。

来年も元気で、たくさんの人との出会いや再会があるといいなあと思っています。

日本では、年末の風物詩の1つとして定着した、ベートーベンの交響曲「第九」。

私はレコードもCDも持っているが、これまで生の演奏を聴いたことがなかった。

そんな私が、今年年末に初めて「第九」を生で聴く機会を得た。

2024年12月27日夜、京都コンサートホールで開催された京都市交響楽団特別演奏会「第九」コンサートへ(指揮ガエタノ・デスピノーザ)。

なんとなく嬉しくて、この日は朝からソワソワ。

早朝、まだ事務所に誰も来ていないのを見計らって、CDで大音量で「第九」を聴き、すっかり自分の中では「第九」モードに。

開演1時間前の開場とほぼ同時に会場に入った。次第に聴衆は増えてきて、開演前にはほぼ満員。

午後7時の開演前には、オーケストラと合唱団が入場し、指揮者登場で、演奏開始。演奏時間は、休憩なしの約70分。

聞き慣れた曲だが、やはり生の演奏は迫力があって壮大だ。歌声も会場中に響き渡る。

「第九」の演奏は、今年、1987年5月7日のウィーンでの初演から200年を迎えた。

曲に込められたメッセージは「自由・平等・博愛」。

ベルリンの壁が崩壊した1989年12月25日には、東西ドイツの音楽家らによる演奏会が開かれたという。

この祈りが、未だ紛争が続く、ガザやウクライナに届きますように。

大阪では、毎年、1万人の「第九」の合唱が開催されるとのこと。参加者は抽選。

来年は、合唱する側に立ってみたい。

それはともかく、これからも毎年、生演奏で「第九」を聴くことができれば、と思った。

大谷がメジャーリーグであれだけ活躍しても、私自身は、野球にはとんと関心がない。

でも、もう現役選手ではないが、イチローのストイックな生き方には、以前からなんとなく気になってしまうところがある。

TBS系「情熱大陸」2夜連続スペシャルでイチローが取り上げられた。

年齢51歳。現役引退後も、筋トレ・ランニングそして野球練習とストイックな毎日を送る。

「いつかは無理ができなくなるから、今、無理をする」

年齢こそずいぶん離れているが、毎日ノホホンと過ごしている私には耳が痛い言葉だ。

2夜目。松井秀喜が「今のメジャーの試合見て、ストレス溜まりませんか?」と問うと、イチローは「溜まる、溜まる。めちゃめちゃ溜まるよ」と即答した。打順の意味が失われ、それぞれの役割みたいのがまったくないと続く。恐いのは日本が何年か遅れでそれを追っていくので危ない、と二人の会話は続く。

私には、あまりよくわからない会話だったが、どうやら最近のメジャーリーグは、データ重視の野球で、頭を使ってない、ということのよう。イチローは「(メンタルなど)目に見えないことで大事なことはいっぱいあるのにな」と語っていた。

そして、なんと、大阪の大冠高校と、我が母校岐阜高校の野球部に指導に来た場面も放映された。

イチローが11月17・18日の2日間、岐阜高校の野球部に指導に来たことは、私の年代の高校の同級生で作るメーリングリストで知っていたが、まさかそれがテレビで観られるとは・・・

自分の頭で考えること、野球をやっていたからこその出会いがありそれがのちの人生につながること・・・などなど、イチローが語るからこそ重みのある言葉だった。

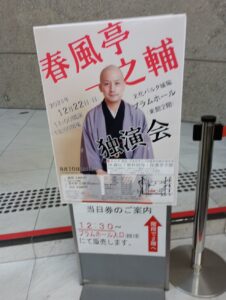

年の瀬も押し迫った12月22日(日)、京都府城陽市にある文化パルク城陽で開催された「春風亭一之輔独演会」に行って来た。

一之輔は、テレビ「笑点」でおなじみの落語家。

会場は900人入るという1階席がほぼ満席の状態。

今年は、11月8日に京都芸術劇場で開かれた「一之輔・二葉二人会」にも行って来た。

別に、一之輔を「推し」ているわけではないが、中堅で、ちょっとはすかいな、でも、はにかんだところもあって、時折、社会風刺も入れるところなんかが小気味良くて好きな落語家の一人である。

これまで何人かの落語を聞いて、話の導入となる「まくら」で客を話に引き込ませていく落語家の技を感じた。

一之輔独演会でも、最初は、城陽という街が同じ京都でも京都市とは雰囲気が違い、どこまで歩いても景色が変わらないと皮肉って笑わせ、会場に50人ほど招待した子どもの話から、父親に対する子どもの駆け引きが絶妙な「初天神」へとつなげていった。

演目は、それ以外に「松竹梅」と「文七元結」。

大いに笑わせてもらった。

終了後は、人気のうどん屋「やまびこ」寺田店へ。行列ができるうどん屋なので、文化パルク城陽に行く前に店まで行くと、予想どおり行列が!それで、終了後、夕食がわりに食べることにした。

午後4時半頃に店に行くと、案の定、ほとんど客はいない。ただ、人気の牛すじカレーうどんは売り切れており、鍋焼きうどんを注文した。

アツアツで量もあって美味しくて、おなか一杯、満足した。

測量会社の技術者と大学の研究員を兼業していた愛知県の男性(当時60歳)が2021年5月に自殺したのは、2つの職場での心理的負荷が重なったためだとして、名古屋北労働基準監督署は労災と認定しました(2024年12月16日付け朝日新聞・同毎日新聞)。

2020年9月施行の改正労災保険法で、複数の職場で受けたストレスを総合的に検討し、労災対象となるかを判断する新制度が導入されました。法改正以降、こうした総合評価で過労自殺を労災認定したのは初めてとのことです。

男性は、大手航空測量会社「パスコ」の社員と岐阜大学の研究員を兼業していました。

会社では、チームで通常担う新規事業を1人で負う立場に置かれて孤立感を深め、大学では担当の准教授から大学もパワハラと認める指導を受けていました。

労基署は、両職場での就労状況を総合的に考慮した結果、強い精神的負荷が生じていたと判断しました。

法改正前は、1つの職場毎に心理的ストレスを評価していましたが、それが総合評価となり、労災認定されたことは大きな前進です。

政府が兼業を推進し、兼業者が増えている現状からすると、企業が労働者の兼業の有無や労働時間・健康状態を把握できるようなシステムが必要だと思います。

メチル水銀によって大規模な環境汚染と健康被害が発生した水俣病。1956年、その水俣病が公式に確認されてから既に70年近くが経ちます。

京都でも水俣病訴訟がありましたが、現在も、いくつかの裁判所で「ノーモア・ミナマタ第2次訴訟」が闘われています。

1996年から全国各地で開催されてきた水俣展が、初めて京都で開かれています(2024年12月7日から22日まで、「みやこめっせ」にて)。

12月8日、名古屋で環境問題に取り組んでいる高校時代の同級生が水俣展に来るというので、私も一緒に見に行って来ました。

京都でも水俣病訴訟は起こり、事務所からは、当時、京都法律事務所に所属していた小川達雄弁護士が弁護団に加わりました。

ですから、水俣病に関する知識は一定はありましたが、その歴史や闘いも含め、詳しく勉強したことはなかったので、今回、水俣展を見て、とても理解が深まりました。

展示コーナーでは、写真を中心に、様々な角度から水俣病が紹介されていました。全部を丁寧に見ようと思うと、2時間位はかかります。

また、別室では、日替わりで、様々な企画が提供されます。

私が行った8日は、映画「MINAMATAーミナマタ」の上映とアイリーン・スミスさんのお話でした。

映画は、ハリウッドで制作され、写真家のユージン・スミスさんと同じく写真家のアイリーン・スミスさん夫妻の水俣との関わりをまるでドキュメンタリーのように描いた作品でした。

水俣の患者さんの悲惨な健康被害の状態、ユージンに対する会社からの妨害とそれに屈しなかったユージンの姿、患者さんや家族らの壮絶な闘いなど、とてもリアルに描かれていました。

水俣展に行き、まだミナマタは終わっていないことを痛感しました。

皆さんも、是非、水俣・京都展に足をお運びください。

2024年11月30日、高校時代の友人が所属している女性団体からの依頼を受け、名古屋で講演をしてきました。

久々の名古屋でした。

講演タイトルは、「終活に向けた相続問題、そしてリアル『虎に翼』」。

依頼を受けた時、講演はどんな内容が良いですか?と尋ねたところ、高齢者も多いので「相続」問題を、というご希望でした。その後、事前に、役員の皆さんと打ち合わせをしたところ、当時、朝ドラの「虎に翼」が大流行中だったこともあって、法律に対する皆さんの関心も高く、是非、法曹の世界の一端もお伝えしなければ、と考え、リアル「虎に翼」を加えました。

当日は、友人の呼びかけで、高校時代の同級生も数人、参加してくれました。同級生の前で話をするのは初めてだったので、少し恥ずかしかったです。

前半の、リアル「虎に翼」では、法曹の世界では「寅子」の後も女性差別の現実があることや私が実際に関わった訴訟の一部、未だ実現していない夫婦別姓選択制などについて、お話しました。

後半の「終活に向けた相続問題」では、ここ数年の間に多くの改正が行われた相続法の改正点を中心にお話しました。

終了後は、参加してくれた同級生と、プチ同窓会をして旧交を温めました。

密度の濃い充実した1日でした。

散骨とは、火葬場で焼いた後の遺骨(焼骨)を粉状(遺灰)にして、山や海など自然に帰す葬送の一方式です。自然葬と呼ばれています。

近年、価値観の多様化により、墓への埋葬などの形式や慣習にとらわれず、自分の死後は遺骨を散骨してほしいと希望する人が増えているようです。

また、遺族側からも墓じまいの要請などから注目されています。

と言う私自身も、登山が好きなので、自分が死んだら、どこかの山に散骨してほしいと思っています。

ところで、散骨というと、「墓地、埋葬等に関する法律」4条は、遺骨を墓地以外の区域に埋葬してはならないと定めていますので、この法律との関係が問題となります。

しかし、この法律を管轄する厚生労働省は、節度を持った散骨は上記法律の対象外とし、散骨事業者向けに「散骨に関するガイドライン」を発表しています。

ただ、自治体によっては、条例で規制されているところもありますので、注意してください。

事前に調べて、できる場合でも節度を持った散骨の方法で行うことが大切です。

ところで、2024年12月3日付け毎日新聞朝刊で、「宇宙葬」の記事が掲載されていました。

海や山だけでなく、なんと空へ!

日本人16人とネコ1匹の遺骨を乗せた人工衛星が12月下旬にも、米フロリダ州のケープカナベラル宇宙軍基地から宇宙に飛び立つというものです。

遺骨は、ロケットを使って宇宙空間に運ばれ、地球周回軌道に「放出」して「散骨」されるとのこと。

宇宙葬を企画したのは日本のベンチャー企業「SPACE NTK」で、打ち上げは2022年4月以来2回目。

世界では、1997年に初の宇宙葬が行われました。

気になる価格は、「SPACE NTK」の場合、人もペットも55万円から。「から」というのが少し怖い気がしますが、これを高いとみるか、安いとみるか・・・

遺骨を搭載した人工衛星は、地球を5~6年周回した後、軌道を外れて大気圏に突入し流れ星になるとのこと。

童話や絵本で、「亡くなったらお星様になる」という物語もあり、夜空を見上げれば、亡くなった人と会話ができるなんて、ロマンチックだなあと思いました。